Quedé encerrada entre cuatro paredes. Todo era blanco, había un montón de tomas, tubos y de monitores que pitaban con un ritmo repetitivo, cansino, molesto.

La gran habitación se me quedó pequeña. Recuerdo sobretodo el olor, ese olor penetrante a limpio, a desinfección que lo impregnaba todo: suelo, baños, toallas, sábanas…

Surqué pasillos cual mares sin horizonte y por sol tenía hileras de fluorescentes de luz deslumbrante, blanquecina.

Descansaba sin descansar, todo eran interrupciones, goteos de gente entrando de forma programada y de medicinas pautadas en vena.

Comía sin apetito, porque el reloj marcaba la hora y había que comer. La comida del menú se me antojaba insulsa, y los bocatas no llegaron a calmar mi dolor de estómago ni a despertar mi desaparecido apetito.

Perdida la noción de la semana y de la sensación de mañana o tarde, los días, las horas, los minutos, los segundos… las fracciones de segundo… se me hicieron interminables, eternas, y, sin embargo, sabía que eran como una especie de cuenta atrás a la nueva «normalidad» que se avecinaba.

Visitas, llamadas, pruebas, sustos, más pruebas, partes… todo metódico y humano a la vez, y, sin embargo, yo recibía la información de forma neutra, con desapego, como cuando te entregan la carta de un antiguo novio que ya no te interesa.

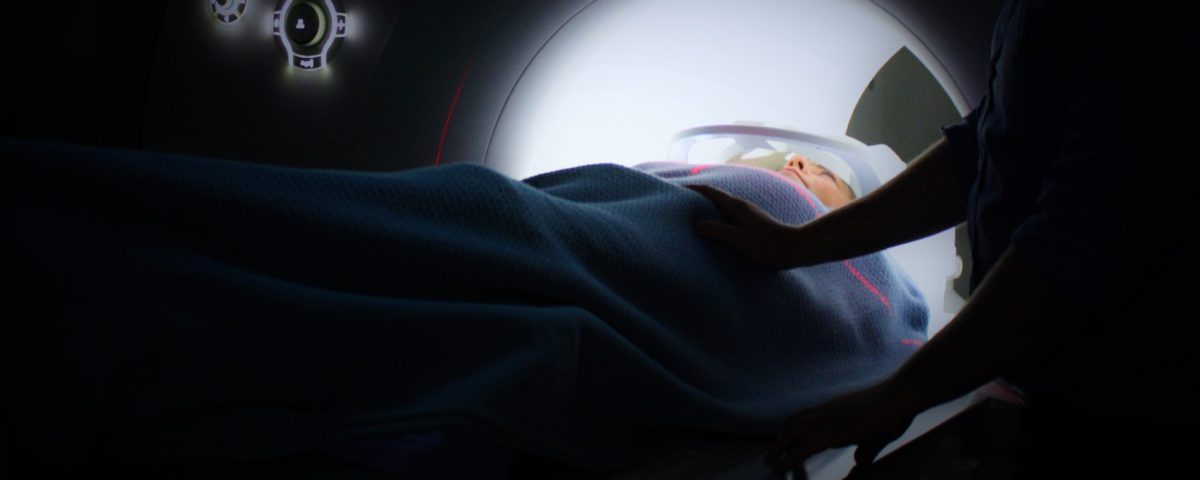

Ascensores, más pasillos, falsos techos, quirófanos, puertas automáticas, unidades especiales… recorridos uno a uno, metro a metro, dando vueltas como animal enjaulado que no opone resistencia alguna ya a su cautiverio.

A cada paso me cruzaba con el dolor, sufrimiento, cojeras, ojos vendados, sillas de ruedas, goteros a modo de acompañantes, camisones a topos, pijamas azules, vendajes, mantas viejunas, recorridos diurnos, urgencias nocturnas, miradas perdidas.

Soledad, miedo, esperanza, confusión, oscuridad, silencio, todo en un pack de entrada del que no podía desprenderme.

Noches eternas, a media luz, días de incertidumbre y desasosiego, pasillos oscuros, nublados, lluvia, viento…

Controles de enfermería, almacenes, cuartos de ropa, de reciclaje, áreas comunes, zonas restringidas.

Soniquete de ruedas de carros: de ordenador con la historia; de presión arterial, medicación y curas; de comida…

Miedo, incertidumbre, soledad, angustia… me preguntaba: ¿cómo podía haber vivido yo tantos años trabajando en un sitio con tanto sufrimiento humano? ¿cómo podía ir al hospital sin sentirlo, sin experimentarlo, sin entender que aquello que yo estaba viviendo ahora era lo que sentían la mayoría de pacientes a los que yo diagnosticaba? ¿no podía imaginármelo? ¿no lo aprendí en la facultad de medicina? ¿cómo era capaz de encontrarle un punto de humor a las situaciones a veces difíciles que me sobrepasaban, era por nerviosismo, por instinto de supervivencia? ¿cómo logré mantenerme tantos años ajena a todo ello? ¿cómo se me ocurrió elegir esta profesión?

Ahora que estaba de usuaria experimenté el otro lado de la historia, el del cuento de miedo, el del lobo. Se me abrieron los ojos y pensé: ¿cómo era posible que yo hubiera escogido voluntariamente trabajar en un lugar tan inhóspito? Se respiraba en el ambiente, en las conversaciones, en los partes, en lo que no se decía y quedaba en el aire.

Y, de repente ocurrió algo sorprendente, hacia aquel lugar desangelado del que quería salir cuanto antes, desarrollé una especie de síndrome de Estocolmo. Empecé, sin saber muy bien cuando, en qué momento concreto, ni porqué, a sentirme protegida en ese entorno hostil. Me sentía más segura, con todos los imprevistos médicos cubiertos. Empecé a notar primero que me iban dejando de interesar las noticias del día, nada de lo que ocurría en el exterior me importaba realmente, ni las posibles extradiciones, ni los másteres, ni los gestos reales… nada. Pensé que cómo era posible que la gente perdiera el tiempo preocupándose por ello, o por su trabajo, o por la hipoteca… cómo podía ser que todo el mundo no se diera cuenta de que nada de lo que acontecía fuera de aquellas cuatro paredes era realmente importante, ni Twitter, ni las fake news, ni siquiera los asuntos del estado… sólo la vida, la salud, la supervivencia, los nacimientos, la muerte.

No era la primera vez que me ocurría, de hecho esta estancia había sido más corta, tuve una primera como paciente y madre que duró más de un mes y medio, y al salir a la calle experimentaba la misma sensación de inseguridad de la que sólo me recuperaba al cruzar de nuevo el umbral del hospital.

Esta vez las circunstancias eran otras, yo sólo estaba de familiar-médico, pero tan sólo una semana bastó para despertar de nuevo este síndrome de Estocolmo, esa especie de nihilismo y vacío existencial, esa sensación de “pez en la pecera”, de abstracción mundana.

La historia acaba como la mayoría: un buen día nos comunicaron que nos iban a dar el alta, y acto seguido me encontré recogiendo las cosas a toda prisa para salir cuanto antes por la puerta así que tuviéramos el anhelado papel. “¡Por fin sales!” me dije, ya estoy fuera, sol, mi cama, podré recuperar mi vida normal, mi rutina… ¡bendita rutina!

Y, sin embargo, ahora, cuando cae la noche y no puedo dormir, de repente me asusta notar que va apareciendo, sin poderlo evitar, esa sensación de ansiedad que me acaba envolviendo al saber que estoy otra vez fuera… y, peor aún, con el temor añadido de ser consciente, que, probablemente, más pronto o más tarde, voy a tener que volver a entrar.